视频剪辑入门到精通:轻松掌握从零开始的完整剪辑技巧与软件推荐

还记得第一次看到自己拍摄的片段在剪辑软件里变成完整视频的瞬间吗?那种把零散画面编织成动人故事的魔力,让无数人爱上了视频剪辑。这不仅仅是技术操作,更像是在用影像写诗。

为什么视频剪辑如此迷人

视频剪辑有种特别的吸引力。它把平凡的日常变成值得回味的记忆,让普通的对话拥有电影般的质感。想象一下,你拍摄的孩子生日派对,经过剪辑后配上音乐和转场,瞬间变成家庭珍藏的微电影。

我有个朋友原本只是用手机随便拍拍旅行视频,后来尝试剪辑后彻底着迷。现在他每个旅行视频都像纪录片,用画面讲述着独特的故事。这种创造完整叙事的能力,确实让人成就感满满。

从观众到创作者的身份转变

当我们从单纯观看视频变成制作视频,看待世界的角度会发生奇妙变化。突然之间,你会开始注意光线如何洒在树叶上,思考两个镜头之间该用什么转场更自然。这种视角转变,让你从被动接收信息变成主动创造内容。

记得我第一次剪辑视频时,原本只是想简单拼接几个片段。结果在挑选背景音乐时,发现不同的配乐完全改变了视频的情绪基调。那一刻我突然明白,剪辑师就像导演,通过每个细节决定观众的感受。

视频剪辑在各行各业的应用

视频剪辑早已突破影视行业的边界。教师用它制作生动课件,企业用它进行产品宣传,自媒体创作者靠它传递观点,甚至连房产中介都在用视频展示房源。

去年帮一个开烘焙店的朋友剪辑教学视频,原本普通的制作过程经过剪辑后变得清晰有趣。视频发布后,她的线上课程报名人数明显增加。这种通过剪辑提升内容价值的能力,在现代社会变得越来越重要。

视频剪辑就像拥有了一根魔法棒,让每个人都能把脑海中的想法变成可视化的故事。无论你是想记录生活,还是发展职业,这门技能都在向你敞开创意世界的大门。

走进剪辑世界的第一步,就是找到趁手的工具。就像画家需要合适的画笔,厨师需要顺手的刀具,剪辑软件就是我们创作视频的画笔和刀具。市面上选择多得让人眼花缭乱,但别担心,总有一款适合你现在的水平和需求。

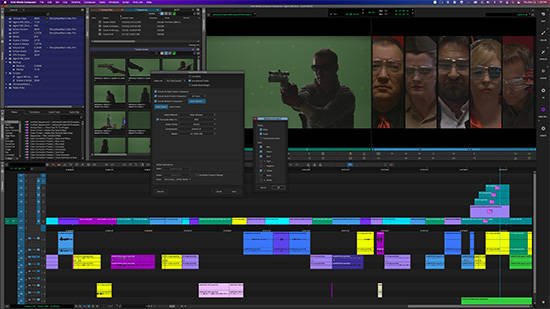

专业级剪辑软件深度体验

说到专业剪辑,Adobe Premiere Pro和Final Cut Pro是两个绕不开的名字。它们就像剪辑界的奔驰和宝马,功能强大到几乎能满足所有创作需求。

Premiere Pro的优势在于与Adobe家族其他软件的完美配合。你可以轻松地在Premiere里剪辑,然后跳到After Effects做特效,再到Audition处理音频。这种无缝衔接的工作流,对专业创作者来说简直是福音。我记得第一次用Premiere剪辑商业项目时,那种多轨道自由调整的灵活度,让复杂的剪辑变得 surprisingly 顺畅。

Final Cut Pro则是苹果生态的宠儿。它的磁性时间轴设计非常 intuitive,特别是处理大量素材时,自动整理功能能省下不少时间。有个做纪录片的朋友告诉我,她用Final Cut Pro处理几十个小时的采访素材时,软件的资源优化让她那台老款MacBook Pro都能流畅运行。

DaVinci Resolve值得一提,这款软件最让人惊喜的是它的免费版已经包含调色等高级功能。对于预算有限但追求专业效果的用户来说,这绝对是个宝藏选择。

入门级软件推荐与对比

不是每个人都需要专业软件的全套功能。对于刚入门的朋友,我通常会推荐iMovie、Filmora或剪映专业版这类更友好的选择。

iMovie对Mac用户特别友好,界面简洁到几乎不用看教程就能上手。它的模板和主题让快速制作精美视频成为可能。我教家里长辈做旅行相册时,他们用iMovie半小时就做出了像模像样的视频。

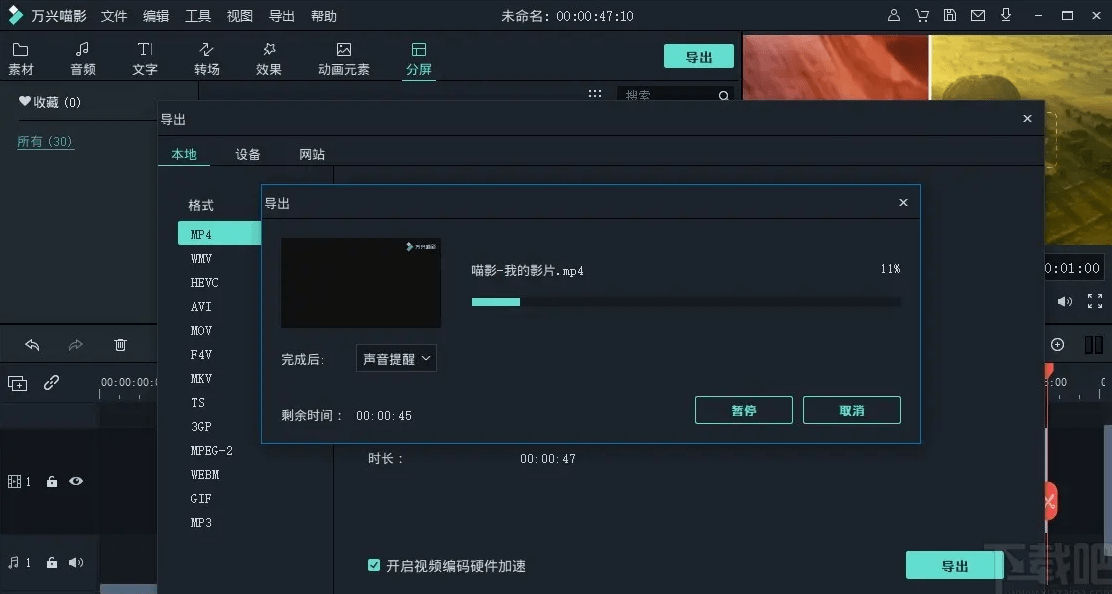

Filmora(万兴喵影)在易用性和功能性之间找到了不错的平衡。它的特效库丰富,拖拽式操作让添加转场、字幕变得异常简单。价格也比专业软件亲民很多,特别适合想要进阶但又不想一次性投入太多的用户。

剪映专业版最近越来越受欢迎,它的智能功能确实能提升效率。自动字幕识别准确率很高,音乐库也足够丰富。最打动我的是它的社区氛围,遇到问题时总能快速找到解决方案。

手机剪辑APP的便捷之旅

在移动时代,手机剪辑APP让创作变得随时随地。剪映手机版、快影、InShot这些应用,把复杂的剪辑过程简化成了指尖的轻点滑动。

剪映手机版几乎复刻了电脑版的核心功能,从美颜到变速,从关键帧到曲线调色,该有的都有了。我经常在地铁上用它处理短视频素材,等到家时粗剪已经完成。

快影的自动字幕功能确实省心,识别速度快,准确率也不错。对于需要频繁添加字幕的创作者来说,这个功能能节省大量时间。

InShot在社交媒体视频制作上表现突出。它的画布比例调整特别灵活,能快速适配抖音、Instagram等不同平台的要求。有个做美食博主的学员告诉我,她所有的短视频都是用InShot在厨房里边做边剪辑的。

选择剪辑软件时,最重要的不是追求最贵或最专业的,而是找到最适合你现在需求的。就像学开车,没必要一开始就买跑车,先开好家用车,等技术熟练了再升级也不迟。每个软件都有它的个性,多试试,找到那个让你创作起来最舒服的伙伴。

第一次打开剪辑软件时,那些密密麻麻的按钮和面板确实会让人有点发怵。我记得三年前第一次接触Premiere时,盯着时间轴看了整整十分钟,完全不知道从哪里下手。但别担心,每个剪辑师都经历过这个阶段,熟悉界面就像学开车时要先认识仪表盘一样,一旦掌握了基本布局,后面的路就会顺畅很多。

剪辑界面的初次探索

无论你选择哪款剪辑软件,界面基本都由几个核心区域组成。左上角通常是素材库和预览窗口,这里是你的“食材储藏室”,所有原始视频、音频、图片都存放在这里。中间最大的区域是时间轴,相当于你的“厨房操作台”,所有剪辑魔法都在这里发生。右边往往是效果控制区和调色面板,这些是“调味料区”,让你的视频更有味道。

素材库的管理很关键。新手常犯的错误是把所有素材都堆在一起,等到需要某个镜头时得翻找半天。我的习惯是按场景或日期建立文件夹,比如“户外拍摄_0520”、“室内访谈_0521”。有个做婚礼视频的朋友更细致,他会用颜色标签区分不同机位的素材,红色代表主机位,蓝色代表副机位,这样在多机位剪辑时特别高效。

预览窗口不只是用来看看素材那么简单。它上面的工具栏藏着很多实用功能,比如标记入点出点的快捷键。我刚开始剪辑时总是一帧帧拖动来找剪辑点,后来发现用快捷键设置入点出点能节省至少一半的时间。

必学的基础操作技巧

剪辑的核心其实就是三个动作:剪切、移动、删除。听起来简单,但要做到精准流畅需要一些练习。

剪切素材时,很多人会忽略键盘快捷键的重要性。用鼠标点击剪刀图标当然可以,但当你需要快速剪辑大量素材时,掌握快捷键就像学会了盲打,效率能提升数倍。在Premiere里按C键切换到剃刀工具,在Final Cut Pro里按B键进入切割模式,这些小技巧能让你的手指在键盘上跳舞。

移动片段时要注意音视频的链接。新手常会不小心把视频和对应的音频分离开,导致口型对不上的尴尬情况。大多数软件都有锁定音视频的选项,在移动前记得检查这个设置。我有个学员曾经交过一个作业,里面主持人的嘴巴在动,声音却延迟了半秒,就是这个问题导致的。

删除操作也有讲究。直接按Delete键会留下空隙,而使用 ripple delete 功能(Premiere里是Shift+Delete)能让后面的素材自动前移,保持时间轴的紧凑。这个细节看似微不足道,但在剪辑长视频时能省去很多手动调整的麻烦。

时间轴的使用秘籍

时间轴是剪辑师的主战场,理解它的工作原理至关重要。你可以把它想象成一个横向的乐谱,视频轨道在上,音频轨道在下,它们需要完美配合才能奏出和谐的乐章。

轨道管理是个需要培养的好习惯。我建议至少使用三条视频轨道:V1放主镜头,V2放B-roll或特效,V3放字幕和图形。音频轨道可以分得更细些,对话、背景音乐、音效各占一条轨道。这样当需要调整某个元素时,你能快速定位而不会影响其他内容。

缩放时间轴这个功能经常被低估。在处理细节时把时间轴放大到帧级别,需要把握整体节奏时再缩小到能看到整个项目。这个简单的缩放操作其实影响着剪辑的精度和效率。有个纪录片剪辑师告诉我,她会在粗剪时把时间轴缩到最小,只关注故事脉络;精剪时再放大到能看到每个剪辑点的程度。

时间轴标记是你的导航助手。在重要场景转换处、音乐重拍点或者需要后期特别注意的地方打上标记,就像在书中夹书签一样。我习惯用不同颜色的标记区分类型,黄色代表转场点,红色标注问题片段,绿色表示已完成的段落。这个系统让复杂的项目变得井然有序。

刚开始学习剪辑时,别急着追求复杂的特效和转场。把基础操作练到像呼吸一样自然,你的剪辑水平就已经超过了大多数人。我教过的学生里,进步最快的往往是那些愿意花时间反复练习剪切、移动这些基本功的人。剪辑软件说到底只是个工具,真正让视频生动起来的是你对每个镜头的理解和选择。

当你已经能熟练地在时间轴上剪切移动素材时,可能会开始思考:如何让视频真正拥有自己的声音?进阶剪辑就像学画画时从素描进入色彩阶段,工具还是那些工具,但创作的可能性突然变得无限广阔。我记得第一次尝试用转场效果连接两个完全不相关的镜头时,那种创造新意义的震撼至今难忘。

转场效果的巧妙运用

转场远不止是场景之间的过渡装饰。用对了,它能成为叙事的一部分;用错了,就像在精致的料理上撒了过量的香料。

溶解转场是最温和的过渡方式。25帧左右的交叉溶解几乎适用于任何场景转换,它模拟了人眼自然眨动的节奏。但溶解的时长很有讲究——太快显得仓促,太慢又显得拖沓。我做过一个旅行视频,在不同城市的转换处使用了1.5秒的溶解,配合音乐渐弱渐强,观众反馈说仿佛能感受到时空的流动。

硬切的力量经常被低估。实际上,大部分专业影片中90%的转场都是硬切。关键在于选择恰当的剪辑点——动作的起始、视线的方向、色彩的呼应都可以成为硬切的理由。上周看一个学生作品,他在人物转身的瞬间切入下一个镜头,动作的连贯性让转场几乎无法被察觉,这才是剪辑的高境界。

创意转场需要克制使用。划像、缩放、旋转这些炫酷效果确实吸引眼球,但就像辣椒粉,撒一点点提味,撒多了就毁了一锅汤。有个美食博主曾经每个转场都用炫光效果,结果观众说看完视频眼睛都花了。特殊转场最好留给真正需要强调的转折点,比如回忆与现实的分界,或者梦境场景的开始。

字幕与特效的创意添加

字幕不只是为了让人听懂对话。精心设计的字幕能成为视觉语言的一部分,甚至承担起部分叙事功能。

动态字幕的节奏感很重要。文字出现的时间、停留的时长、消失的方式都应该与视频的节奏呼应。在快节奏的音乐视频中,字幕可以快速弹出又立即消失;在抒情段落里,文字或许应该缓慢淡入,给观众足够的时间品味。我最近尝试了一个效果:让字幕随着鼓点一个个跳出来,虽然制作起来多花了半小时,但成片的节奏感明显提升了。

特效的整合需要讲究层次感。太多新手喜欢把能找到的特效全都堆上去——光晕、粒子、漏光效果同时出现,结果就像把所有首饰都戴在身上。实际上,特效应该服务于内容。一个简单的胶片颗粒效果可能比复杂的3D转场更适合怀旧主题,轻微的手持晃动特效比稳定的镜头更能传达紧张感。

图形动画能有效提升专业度。自制一些简单的形状动画——比如圆圈放大强调某个细节,线条划过引导视线——这些看似简单的元素能让视频立刻显得精心设计过。我的工作室有个实习生,专门负责制作这些图形动画模板,现在我们的所有视频都保持着统一的视觉风格,观众一眼就能认出来。

音频处理的专业技法

很多人把90%的精力花在画面上,却忽视了声音才是情感的触发器。专业的音频处理能让普通视频产生电影级的观感。

环境音的铺陈经常被忽略。完全干净的声音反而显得不真实,适度的环境音能让场景立刻鲜活起来。咖啡馆应该有隐约的杯碟碰撞声和人群低语,户外场景需要风声或远处交通声作为底噪。我习惯在每条视频轨道下方都铺一层非常轻微的环境音,音量调到-30dB左右,几乎听不见,但关掉后就会感觉“少了点什么”。

对话处理的秘诀在于均衡器。人声通常集中在100Hz到8kHz之间,适当提升2-5kHz能让人声更清晰,削减300Hz左右的频率可以减少浑浊感。有个播客主曾经抱怨他的声音总是听起来很闷,我建议他把400Hz附近降低3dB,效果立竿见影。记住每个按钮转动幅度要小,音频处理讲究的是细微调整累积成大变化。

背景音乐的情绪引导能力超乎想象。同样一段日出镜头,配激昂的弦乐就是新生的希望,配忧郁的钢琴就是逝去的时光。但音乐音量必须精心控制——通常应该比对话低12-15dB,在无人声的段落再提升上来。我见过最巧妙的用法是一个纪录片,每当主角回忆往事时,背景音乐就会变得略微失真,仿佛来自遥远的过去。

音效设计的艺术在于隐蔽。最好的音效是观众感觉不到它的存在,但缺少了就会觉得不对劲。脚步声、衣服摩擦声、纸张翻动声,这些细微的声音构成了场景的真实感。有趣的是,很多音效并不是现场录制的——捏碎芹菜模拟骨头断裂声,摇晃一串钥匙模仿金属碰撞,这些行业小技巧能让你的音效库瞬间丰富起来。

进阶技巧的学习过程很像品酒,刚开始你只能分辨红酒白酒,慢慢能尝出不同产区的特点,最后甚至能品出年份的差异。别急于一口喝下整瓶,给自己时间慢慢感受每个效果的微妙之处。我书桌上贴着一张便条,上面写着“少即是多”,每次想要添加第五个特效时都会看一眼。真正的创意不是堆砌技巧,而是知道在什么时候停下来。

看着时间线上那些精心调校的片段,你可能会想:这些碎片如何汇聚成一个完整的故事?从素材到成片的过程就像拼图,不仅需要找到合适的碎片,还要理解它们组合后的整体画面。我第一次独立完成五分钟短片时,在导出按钮前犹豫了整整十分钟——既期待成果又害怕瑕疵。这种心情每个创作者都会经历,而一套清晰的制作流程能让你在创作迷宫中始终握着一根引路的线。

从素材整理到粗剪

素材管理是剪辑过程中最不起眼却最关键的一环。混乱的素材库就像塞满杂物的抽屉,关键时刻总找不到需要的东西。

建立分类系统应该成为你的第一习惯。我习惯按日期和场景创建文件夹,比如“20230820_公园外拍”,然后在内部细分“A机位”“B机位”“空镜”“音频”等子文件夹。有个简单却有效的技巧:给重要片段打上彩色标签,红色标记必用镜头,黄色表示备选,绿色留给可能用到的花絮。上周帮朋友整理婚礼素材,我们用了这个系统,原本杂乱的三百个片段两小时就梳理清晰了。

粗剪的目标是搭建故事骨架而非精雕细琢。这个阶段要抵抗追求完美的冲动,专注于叙事节奏和结构流畅。我的工作流程通常是先把所有可能用到的片段拖到时间线,然后像雕塑家凿掉多余石块一样,大胆删除所有不影响主线的部分。记得我第一个旅行视频粗剪时有二十五分钟,最终成片只剩六分钟——删减时的确心疼,但成品确实更吸引人。

叙事节奏在粗剪阶段就该初步成型。即使没有背景音乐和特效,仅凭镜头顺序也应该能传达基本情绪起伏。尝试用不同顺序排列关键场景,观察哪种排列最能引起共鸣。有个纪录片导演告诉我,他会在粗剪时把每个场景写在卡片上,在墙上重新排列,这种方法虽然传统却异常直观。

精修与调色的艺术

精修是从“能看”到“好看”的蜕变过程。这个阶段需要你像侦探一样审视每个细节,同时保持对整体效果的敏感度。

剪辑点的微调往往能带来意想不到的流畅感。往前或往后移动几帧,可能完全改变镜头的呼吸感。我特别喜欢在人物对话中寻找“眨眼瞬间”——人在思考或转换话题时会自然眨眼,在这些瞬间切换镜头会让过渡更加自然。帮一个博主修改访谈视频时,我们仅仅调整了三个剪辑点,整个对话的节奏就突然变得舒适起来。

调色是赋予视频情绪的温度计。同样的画面,冷色调可能传达孤独或科技感,暖色调则暗示温馨或怀旧。初学者常犯的错误是过度饱和——色彩固然重要,但真实世界的颜色其实比我们想象中要柔和得多。我书桌旁贴着一张色轮图,提醒我互补色的关系。有个美食频道的调色秘诀是在阴影中加一点蓝色,高光处保留暖黄色,这样食物看起来既诱人又不失真。

局部调整能让重点更加突出。现代剪辑软件大多提供遮罩工具,允许你单独调整画面某个区域。想强调夕阳下的云彩?给天空增加一点橙色。需要让过曝的窗户细节重现?单独降低高光部分的亮度。这些精细调整累积起来,会让画面呈现出专业级的质感。我认识的一位摄影师甚至会用十几层遮罩调整一个镜头,虽然耗时,但成片效果确实与众不同。

输出与分享的最佳实践

导出设置是个平衡艺术——在文件大小、画质和兼容性之间找到最佳交点。选错设置可能导致前功尽弃。

编码格式的选择取决于你的发布平台。H.264仍然是网络分享最通用的格式,而H.265则在同等画质下文件更小。记得我第一次导出4K视频时选择了ProRes格式,文件大到无法发送,后来才明白不同用途需要不同格式。现在我的工作流程是:先导出高质量主文件存档,再根据平台要求转码为特定格式。

分辨率与帧率的匹配很重要但常被忽略。60fps适合动作场景,24fps则更有电影感。如果你的素材混合了不同帧率,导出时统一为30fps通常是最安全的选择。有个常见的误解是帧率越高越好——实际上,高帧率有时会让视频失去“电影感”,看起来像肥皂剧。

分享前的最后检查清单能避免尴尬。我总会用不同设备预览最终成品——手机、平板、电脑,确保在所有屏幕上看起来都不错。声音检查特别重要,戴耳机听一次,用音箱再听一次,确保没有爆音或音量不均。上周差点发布一个左声道完全静音的视频,幸好最后时刻发现了这个问题。

平台优化是分享的最后一公里。同样的视频,在抖音、YouTube和B站可能需要不同的封面、标题和描述。垂直视频适合全屏观看,横屏视频则能容纳更多细节。我有个小本子记录各平台的最佳设置——YouTube喜欢较长视频,Instagram则更适合短小精悍的内容。了解这些细微差别能让你的作品获得应有的关注。

完成第一个完整项目的感觉很特别,就像亲手建造了一艘小船并看着它顺利下水。可能会有遗憾,可能会发现瑕疵,但这份不完美恰恰是下次进步的动力。我的硬盘里还保存着七年前制作的第一个视频,画质粗糙,转场生硬,但它提醒我每个专家都曾是个初学者。重要的是你已经完成了从想法到成品的完整旅程,这本身就是最宝贵的经验。

剪辑软件里的时间轴无限延伸,而剪辑师的成长路径却充满未知。我记得第一次完成商业项目后,客户问我“你的风格是什么”,我竟一时语塞。风格不是预设的模板,而是在无数次试错中逐渐浮现的个人印记。就像咖啡师拉花时手腕的微妙抖动,每个剪辑师都会在不知不觉中形成自己独特的节奏和偏好。

常见问题与解决方案

遇到工程文件崩溃可能是最令人崩溃的时刻。上周我的Premiere项目突然无法打开,自动保存文件也损坏了——那种感觉就像精心搭建的积木城堡瞬间倒塌。

养成定期备份的习惯能拯救你的睡眠质量。我现在的系统是:本地硬盘存当前版本,NAS网络存储每天自动备份,重要项目还会上传到云端。采用“三二一原则”确实有效:至少三个副本,两种不同介质,一份离线存储。有位资深剪辑师甚至每两小时就手动保存一个新版本,虽然略显强迫症,但确实从未丢失过工作进度。

渲染卡顿或导出失败经常发生在项目复杂度增加时。特效层叠太多、素材格式混杂、缓存文件堆积都可能成为隐形杀手。遇到这种情况,我会先尝试清除媒体缓存,然后分段渲染。把长视频切成几个小部分分别导出,最后再拼接起来——这个方法帮我解决了去年一个四小时活动录像的导出难题。

色彩管理中的陷阱往往难以察觉。不同设备显示差异可能导致你在调色台上精心调配的色彩,在客户手机上变得面目全非。购置一台专业校色仪是不错的投资,但日常工作中,至少应该在标准sRGB色彩空间下工作,并在导出前用手机和平板预览效果。我工作室的墙上贴着各种设备的色域对比图,提醒自己色彩的一致性需要主动管理而非被动接受。

持续学习与技能提升

剪辑技术的迭代速度超乎想象。去年还在流行的剪辑手法,今年可能就显得过时。保持学习不是选择,而是生存必需。

建立个人知识库比盲目追逐每个新功能更有效。我用Notion建立了一个剪辑技巧数据库,按“基础操作”“特效制作”“工作流优化”等标签分类。每当发现有用的技巧或解决了一个难题,就立即记录下来。这个习惯始于三年前,现在已成为我最宝贵的学习资产。最近整理时发现,仅“快捷键使用技巧”类别就积累了近百条实用记录。

跨界学习能带来意想不到的灵感。摄影的构图原则、音乐的节奏感、文学叙事结构——这些看似不相关的领域,其实都与剪辑艺术相通。我每月会抽时间观看不同类型的影视作品,不只是娱乐,而是带着分析的目的:广告的节奏控制、纪录片的叙事逻辑、MV的视觉冲击。上个月分析一支获奖广告时,发现他们用了类似爵士乐的即兴剪辑手法,这种跨界的启发让我兴奋了好几天。

社区交流是突破瓶颈的捷径。线上论坛、本地剪辑聚会、行业沙龙——在这些场合,你会发现自己遇到的问题别人也可能经历过。我参与的剪辑小组每月举行一次作品互评,那种坦诚的反馈常常点醒梦中人。有个成员指出我过度使用交叉溶解转场,这个简单的观察让我重新审视了自己的剪辑习惯。

建立个人剪辑风格

风格不是刻意追求的结果,而是在大量实践中自然沉淀的产物。就像 handwriting,每个人拿笔的姿势略有不同,写出的字迹也独一无二。

分析你欣赏的作品,但不要复制。找出那些让你心动的剪辑点,思考背后的逻辑:是节奏把控?情绪营造?还是叙事方式?我花了半年时间研究三位崇拜的剪辑师作品,最后发现他们各自有独特的“停顿哲学”——在处理静默时刻时展现出完全不同的时间感。这种洞察比单纯模仿某个转场特效更有价值。

技术限制有时反而催生创意突破。设备不够专业、素材质量参差、时间紧迫——这些看似不利的条件,可能迫使你找到非常规的解决方案。我认识一位用手机完成整个项目的创作者,因为无法实现复杂特效,他发展出了一套极简而有力的视觉语言,反而形成了鲜明辨识度。

声音处理习惯往往是最隐蔽的风格印记。仔细听任何知名剪辑师的作品,你会发现他们对环境音、对话间隙、音乐切入点的处理都有独特模式。有人喜欢保留真实的背景噪音增加临场感,有人则追求干净剔透的声场。我开始注意自己在处理对话时的习惯——总会在人物开口前留出半秒静默,这个无意识的小动作后来成了我的标志性处理之一。

成长路上的迷茫期其实是有益信号。当你开始对自己的作品不满意,说明你的审美已经跑在了技术前面。我的硬盘里保存着每个阶段的代表作品,偶尔回顾时,既能看见进步,也能发现那些贯穿始终的偏好——比如对长镜头的偏爱,对特定色调的执着。这些细微的连续性,最终编织成了属于你的创作指纹。

剪辑师的成长没有终点线,只有一个个新的起点。那些困扰过你的技术难题,终将成为你工具箱里的常规武器;那些摸索中的犹豫不决,会沉淀为直觉般的判断力。最重要的不是你掌握了多少炫酷特效,而是在无数个小时与帧率打交道的过程中,找到了自己与影像对话的独特方式。