老男孩深度解析:从电影到歌曲,揭秘人性黑暗与青春怀旧的极致震撼

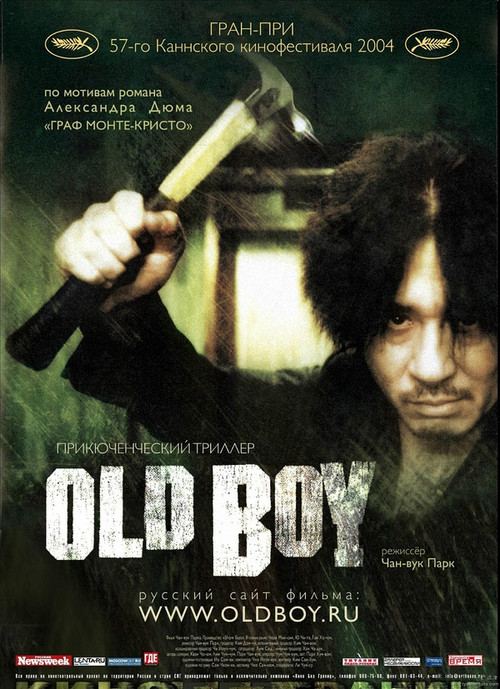

十五年前第一次看《老男孩》,那种直击心灵的震撼至今难忘。这不是一部能被轻易归类的电影,它用最极端的方式探讨着人性中最黑暗的角落。

剧情主线与复仇主题

一个普通的上班族吴大修,在醉酒回家的路上突然被绑架。莫名其妙地被囚禁在一间私人监狱里,一关就是十五年。这期间妻子遇害,女儿失踪,自己还成了头号嫌疑犯。出狱后他只有一个念头:找出仇人,问清楚为什么。

复仇的线索一点点浮现,像剥洋葱般层层揭开真相。最残酷的不是复仇本身,而是复仇背后那个令人窒息的秘密。当吴大修终于找到囚禁他的人,等待他的不是简单的恩怨了结,而是一个精心设计的伦理困局。

这部电影把复仇主题推向了极致。它不是在探讨复仇是否正义,而是在追问:当复仇成为活着的唯一意义,人还能剩下什么?

人物性格与命运转折

吴大修从普通中年男人变成复仇机器,这个转变被崔岷植演绎得入木三分。我记得有个细节特别打动我:被囚禁期间,他每天对着电视学拳击,用指甲在墙上刻下被囚天数。那种从绝望中生出的坚韧,让人看得心疼。

李有真这个反派角色更是复杂得令人难忘。表面上他是成功的商人,优雅从容。内心里却藏着二十年的伤痛和执念。他的复仇不是简单的以牙还牙,而是要吴大修体会他经历过的痛苦。

这两个人物的命运像两条毒蛇紧紧缠绕,谁也挣脱不开。导演朴赞郁说过,他想拍的是“优雅的怪物”。这两个角色确实如此,他们既是施害者也是受害者,让人恨的同时又忍不住同情。

经典场景与隐喻分析

长廊打斗那场戏已经成为韩国电影史上的经典。三分钟的长镜头,吴大修一人对抗数十个打手,摄影机跟着他在狭窄的走廊里移动。这场戏没有华丽的剪辑技巧,全靠演员真实的打斗和摄影机的精准调度。看得人喘不过气来。

蚂蚁的意象在电影里反复出现。吴大修被囚时看着墙上的蚂蚁,出狱后又在李有真身上看到蚂蚁。这种微小却顽强的生物,暗示着人在命运面前的无力感,又象征着那种打不死的生命力。

结尾的催眠场景更是把电影的隐喻推向了高潮。吴大修选择忘记真相,继续活下去。这个选择看似懦弱,实则包含着东方式的生存智慧:有时候,遗忘比铭记更需要勇气。

导演风格与拍摄手法

朴赞郁的镜头语言总是带着一种冷冽的诗意。他擅长用对称构图营造不安感,用鲜艳的色彩反衬黑暗的主题。《老男孩》里大量使用红色,从吴大修的红色夹克到生吃章鱼的场景,红色既是暴力的象征,也是生命的颜色。

这部电影的叙事结构也很特别。前半段是标准的复仇类型片,后半段突然转向心理惊悚。这种类型混搭让观众始终处于失衡状态,正好呼应了主角混乱的内心世界。

配乐的选择更是精妙。影片中那段华尔兹舞曲,优雅中透着诡异,完美诠释了这部电影的气质:暴烈与克制并存,丑陋与美丽共生。

《老男孩》之所以能成为经典,不仅因为它讲了一个好故事,更因为它敢于触碰那些我们不愿直视的人性暗面。每次重看都会有新的发现,这大概就是伟大电影的魅力所在。

那年冬天,我第一次在宿舍里听到《老男孩》这首歌。室友的破音响里传出那句“青春如同奔流的江河”,整个房间突然安静下来。那会儿我们刚毕业,各自在陌生的城市挣扎,这首歌像面镜子照出了所有人的心事。

原版创作背景与意义

大桥卓弥的《谢谢》原本是首日文歌,创作于2003年。那时候日本经济低迷,很多中年人面临失业危机。大桥用温柔的嗓音唱着“即使明天变得迷茫,也要感谢今天”,其实是在给整个时代打气。

这首歌的旋律简单却耐听,吉他伴奏带着点 blues 的味道,副歌部分又融入了日本演歌特有的转音。歌词写的是对过往的感恩,对未来的不确定,这种情绪特别能戳中那些在现实中碰壁的人。

有意思的是,原版在日本并没有大火。它像颗种子,飘洋过海到了中国,才在合适的土壤里开出不一样的花。

筷子兄弟版的时代印记

2010年,肖央和王太利把这首歌重新填词,拍成了同名微电影。他们保留了原曲的骨架,却注入了完全不同的灵魂。中文版歌词写得特别直白,“生活像一把无情刻刀,改变了我们模样”,这种大白话反而更扎心。

我记得那时候正值80后集体步入三十岁。这群人小时候看《葫芦娃》,长大了面对高房价,童年记忆和现实压力形成强烈反差。筷子兄弟的版本正好抓住了这种情绪,把个人的怀旧变成了整整一代人的共鸣。

MV里那些画面现在看依然动人:肖央在婚宴上弹吉他,王太利在理发店发呆。这些场景太真实了,真实到让人不好意思多看。

各版本翻唱特色对比

这些年来,《老男孩》被翻唱过无数个版本。每个版本都带着演唱者自己的理解。

刘德华的粤语版把歌词改得更含蓄,“逝去的往昔烙印心上”,配上他略带沙哑的嗓音,多了份沧桑感。他唱歌向来克制,这个版本听起来更像是个过来人在讲故事。

有些选秀节目里的选手喜欢飙高音,把副歌部分处理得特别激烈。这种唱法确实能带动现场气氛,但总觉得少了原版那种隐忍的味道。

最让我意外的是听到过一个小女孩的版本。她用清澈的童声唱着“梦想总是遥不可及”,那种反差让人莫名心酸。同一首歌,不同的人唱,真的能听出千般滋味。

歌曲在流行文化中的影响

《老男孩》已经不只是首歌了。它成了某种文化符号,出现在各种意想不到的地方。

去年参加同学婚礼,司仪居然用这首歌当背景音乐。看着大屏幕上滚动的新人成长照片,再听着“当初的愿望实现了吗”,底下好多人都红了眼眶。连新人自己都说,选这首歌是因为它记录了他们从校园到婚纱的十年。

很多短视频平台上有各种改编版本:外卖小哥边骑车边唱,建筑工人在工地合唱,甚至还有小学生把歌词改成写作业的烦恼。这首歌像块画布,谁都能在上面涂抹自己的颜色。

有时候想想挺神奇的。一首歌能跨越语言、年代,在不同的人群中找到知音。也许正因为每个人心里都住着个“老男孩”,才会对这首歌如此念念不忘。

去年回老家整理旧物,翻出高中时偷偷传阅的《七龙珠》漫画。封面已经泛黄,书页里还夹着当年写的"我要成为漫画家"的纸条。那个瞬间,《老男孩》里肖央抱着吉他发呆的画面突然在脑海里清晰起来——原来我们都在经历相似的青春告别式。

从短片到电影的发展历程

2010年的那个微电影版本,现在看来制作实在粗糙。手持摄影晃得人头晕,场景切换也生硬,但正是这种"糙"劲儿意外地贴合主题。我记得第一次看的时候,片头肖央在婚宴上假唱的段落让我差点关掉视频,可看到后半段,反而觉得这种粗糙里藏着真诚。

短片爆火后,投资方找上门来。2014年的电影版预算翻了上百倍,请来了专业摄影团队,服化道全面升级。银幕上能看到精致的打光,流畅的运镜,连群众演员都经过严格筛选。制作水准上去了,但有些观众反而怀念最初那个穿着廉价西装、在KTV里嘶吼的版本。

有意思的是,短片里很多即兴发挥的桥段被保留了下来。比如王太利在理发店抹眼泪的镜头,原本剧本里没有,是他排练时真情流露被摄像机偶然捕捉到的。这种偶然性成就的经典,在后来的大制作里反而很难复现。

作品中的青春记忆与怀旧情绪

《老男孩》最擅长的是用细节唤醒集体记忆。那些印着美少女战士的铁皮铅笔盒,墙面上剥落的四大天王海报,还有课桌底下传递的磁带。这些物件本身不值钱,却像时光胶囊,封存着整整一代人的青春。

我有个表弟是95后,他说看《老男孩》时完全无法共情。这很正常,因为他没经历过用天线接收电视信号的日子,也没试过把歌词本抄得工工整整。那些让80后鼻酸的片段,对更年轻的人来说只是陌生的历史画面。

怀旧从来都是选择性的。作品里展现的都是青春里美好的部分:懵懂的暗恋,热血的梦想,纯粹的友谊。实际上大多数人的青春还包含着做不完的试卷,父母的唠叨,和无数个迷茫的夜晚。但人们就是愿意记住那些闪光时刻,这或许就是怀旧的魔力。

社会反响与观众共鸣

电影上映那年,我在电影院观察到有趣的现象。散场时,中年观众往往沉默地快步离开,年轻人则聚在走廊里热烈讨论。后来想明白了,有些情绪太重,反而让人不知如何表达。

社交媒体上出现过大量"我的老男孩故事"征集。有个留言印象特别深,是个四十岁的卡车司机写的。他说看完电影后,给二十年没联系的乐队成员打了电话,几个人在电话里哼唱当年写的歌,哼着哼着就哭了。这些真实的故事比任何影评都更有力量。

学术界也注意到了这个现象。有篇论文分析说,《老男孩》的成功在于它精准击中了中国社会转型期个体的身份焦虑。当外在环境剧烈变化时,人们需要从过去寻找情感锚点。这个分析很学术,但确实解释了为什么不同职业、不同背景的人都能在作品里找到自己。

老男孩精神的当代诠释

现在说"老男孩",已经不只是指作品里那两个追梦的中年人了。它慢慢演变成一种生活态度的代名词。我们小区有个五十多岁的大叔,去年开始学街舞,邻居们背后议论,他却说:"就当是补上年轻时错过的课。"

这种精神内核在不断扩展。最初是"不放弃梦想",现在更多是"不被年龄定义"。我认识个九十后程序员,辞职开烘焙坊,朋友圈写着:"二十五岁当老男孩,不算早吧?"年龄标准在降低,但内核没变——在既定轨道之外,给自己留一点任性的空间。

最近注意到很多品牌在借用这个概念。汽车广告里出现中年男子独自驾车远行,啤酒包装上印着"敬还在折腾的你"。商业化的过程难免会让概念变味,但反过来看,也说明这种精神确实击中了广泛的社会情绪。

或许每个时代都需要自己的"老男孩"。六十年代是"永远年轻",八十年代是"潇洒走一回",而现在,是在责任与自我之间寻找平衡点的智慧。那些银幕上的故事,最终都变成了我们理解生活的参照系。