火星探索全解析:从古代神话到未来移民,揭秘红色星球的奥秘与人类梦想

夜空中那颗泛着橙红色光芒的天体,自古以来就牵动着人类的好奇心。火星——这颗距离我们最近的行星邻居,它的故事始于数千年前人类仰望星空的那一刻。

古代文明的火星观测与神话传说

远古的天空观察者早就注意到了这颗与众不同的红色星辰。在巴比伦的泥板上,它被称为"死亡之星";古埃及人将其视为保护神荷鲁斯的化身;中国的占星家则称它为"荧惑",认为它的异常运动会预示王朝更迭。我记得小时候第一次通过望远镜看到火星时,那种跨越时空的连接感至今难忘——几千年前的人们,看到的正是这颗相同的红色星球。

火星在不同文化中都被赋予了战争与力量的象征意义。罗马人以战神玛尔斯为其命名,这个传统一直延续至今。有趣的是,几乎所有古代文明都不约而同地将红色与战争、鲜血联系起来,或许这正是人类集体潜意识的一种体现。

望远镜时代:从伽利略到现代天文学的突破

17世纪初,伽利略将自制的望远镜指向火星,开启了火星观测的新纪元。虽然他的设备只能看到一个模糊的红色圆盘,但这已经是人类认知的巨大飞跃。随着望远镜技术的进步,惠更斯绘制出第一张火星表面草图,卡西尼则精确测定了火星的自转周期。

19世纪的天文学家们对火星充满了浪漫想象。斯基亚帕雷利描述的"沟渠"被误译为"运河",引发了关于火星文明的狂热猜想。洛厄尔甚至详细描绘了一个濒临灭绝的火星文明建造的庞大运河网络。这些想象虽然被证明是错误的,却极大地激发了公众对火星的兴趣。我收藏着一本1920年代的天文书,里面还保留着那些精美的火星运河插图,现在看来既天真又充满魅力。

太空竞赛:人类首次近距离探测火星的壮举

冷战时期的太空竞赛意外地加速了火星探索的进程。1964年,水手4号探测器飞越火星,传回了历史上第一张近距离火星照片——那些布满陨石坑的荒凉景象,彻底打破了人们对火星文明的幻想。这张照片展示的其实是一个比月球还要死寂的世界,这个发现让当时的科学家们颇感失望。

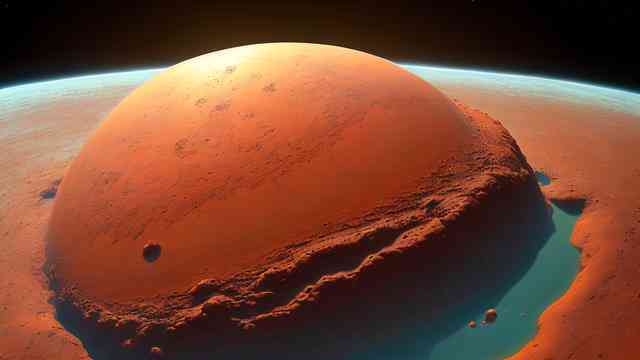

苏联的火星探测器系列虽然屡遭挫折,却为后续任务积累了宝贵经验。1971年,水手9号成为第一个环绕其他行星的人造卫星,它发回的照片揭示了太阳系最大的火山——奥林帕斯山,以及绵延4000公里的水手峡谷。这些地质奇观的发现,重新定义了我们对火星的认知。

从神话传说到科学探测,人类对火星的理解经历了根本性的转变。每一次技术进步都让我们离这颗红色星球更近一步,而每一次靠近都带来新的惊喜与困惑。火星探索的历史,本质上就是人类好奇心与技术能力共同书写的史诗。

当人类终于跨越了远距离观测的阶段,火星探测进入了全新的维度。现代探测任务像一支训练有素的科考队,从不同角度对这颗红色星球展开立体化研究。轨道器在天空守望,着陆器在定点勘察,火星车则成为移动的野外实验室——这种三位一体的探测方式,让我们得以全方位地认识这个神秘的世界。

轨道器:环绕火星的"天眼"网络

想象一下,有七双眼睛正时刻注视着火星的每一个角落。从NASA的火星勘测轨道飞行器到欧空局的火星快车号,这些轨道器构成了一个覆盖全球的监测网络。它们搭载的高分辨率相机能够识别火星表面小到桌面的物体,光谱仪则能分析土壤和岩石的化学成分。

火星勘测轨道飞行器可能是其中最杰出的代表。它发回的数据量超过了之前所有火星任务的总和,每天传输的信息足以填满一张DVD。这些数据不仅帮助科学家绘制出精确的火星地图,还为后续的着陆任务筛选最佳地点。记得有次在NASA的公开数据平台上浏览这些图像,那种仿佛亲自俯瞰火星表面的震撼至今记忆犹新。

轨道器的价值不仅在于观测,它们还承担着至关重要的通信中继任务。当毅力号在杰泽罗陨石坑采集样本时,正是上空的轨道器确保这些珍贵数据能够跨越2亿公里传回地球。

着陆器:在火星表面留下的足迹

如果说轨道器是远观的火星"哨兵",那么着陆器就是亲临其境的"地质学家"。从1976年的海盗号到2018年的洞察号,这些静止的科研平台在火星表面建立了多个长期观测点。

洞察号的任务特别打动我。它不像火星车那样四处移动,而是安静地待在埃律西昂平原上,用极其灵敏的地震仪聆听火星的心跳。这些数据首次证实火星仍然地质活跃,内部还在微微震动。想象一下,在遥远的红色星球上,一个人类制造的仪器正在记录着另一个世界的脉搏,这种跨越星际的对话令人惊叹。

着陆器面临的挑战超乎想象。火星稀薄的大气使得减速变得异常困难,而表面复杂的地形更是增加了风险。2016年的斯基亚帕雷利号演示器就因为高度计误判而在最后时刻坠毁。这些教训让工程师们不断完善着陆技术,从气囊缓冲到天空起重机,每一次创新都代表着人类智慧的突破。

火星车:移动的野外实验室

从索杰纳号到毅力号,火星车将探索的维度从"点"扩展到了"线"和"面"。这些自主或半自主的漫游者像是派驻火星的野外地质学家,能够前往最值得研究的地点进行详细分析。

好奇号可能是最著名的火星探险家。这个汽车大小的机器人已经在盖尔陨石坑工作了近十年,行驶距离超过27公里。它攀登过山坡,穿越过沙地,甚至钻取过岩石样本。最令人兴奋的是,它在古老湖床的沉积岩中发现了有机分子——这些构成生命的基本材料,为火星可能曾经宜居提供了有力证据。

毅力号的任务则更加雄心勃勃。它不仅在寻找生命迹象,还在收集样本准备未来送回地球。看着它传回的第一段火星音频——微风中夹杂着电机运转的嗡嗡声,我突然意识到这是人类第一次真正"听到"另一个星球的声音。这种感官上的突破,让火星从一个抽象的天文学概念变成了一个真实可感的世界。

现代火星探测已经形成了一套成熟的体系。轨道器提供全局视野,着陆器进行深度监测,火星车实现移动探索。这种立体化的探测策略,让我们对火星的了解以前所未有的速度增长。每一次任务都在改写教科书,每一个发现都在重新定义我们对这颗红色星球的认知。

火星从来不是一颗简单的星球。当我们透过探测器传回的数据凝视它时,就像在阅读一本缺页的史书——既有令人振奋的发现,也有挥之不去的谜团。这颗红色星球既向我们展示着它曾经湿润的过去,又保守着它演变成今天这般模样的秘密。每一次科学突破都像点亮一盏灯,照亮了认知的某个角落,却也让我们更清楚地看到周围还有多少未知的黑暗。

水之痕迹:干涸河床与地下冰层

站在火星轨道拍摄的高清图像前,任何人都能一眼认出那些蜿蜒的河道——它们太像地球上的干枯河床了。这些地质特征无声地诉说着一个截然不同的火星过去:一个可能拥有河流、湖泊甚至海洋的世界。好奇号在盖尔陨石坑发现的圆形鹅卵石更是直接证据,只有经过长途水流冲刷,石头才会变得如此光滑。

更令人兴奋的是地下冰层的发现。有些地区的地下冰含量可能高达40%,北极地区甚至存在巨大的水冰沉积。我记得第一次看到火星地下雷达探测图时的震撼——蓝色区域显示着丰富的水冰,就像沙漠中隐藏的绿洲。这些冰层不仅是未来移民的资源宝库,更是研究火星气候历史的档案室。

但问题也随之而来:这么多水去了哪里?部分可能蒸发到了太空,部分可能渗入了地下。最新的研究表明,大量水分子可能被锁在火星地壳的矿物结构中。这个发现改变了我们对行星水文循环的理解,或许每颗岩石星球都经历过类似的水分重新分配过程。

大气之谜:稀薄二氧化碳环境的形成

今天火星的大气压只有地球的1%,但这稀薄气体中95%都是二氧化碳。这个数字背后隐藏着火星最重大的变故——它曾经拥有更厚的大气层,足以维持液态水存在。那么,厚重的大气是如何消失的?

主流理论指向火星磁场的消失。没有全球性磁场的保护,太阳风就能像剥洋葱一样一层层剥离大气分子。MAVEN轨道器的测量证实了这个过程:每秒约有100克大气物质被太阳风带走。这个速度看似缓慢,但经过数十亿年累积,足以改变整个星球的命运。

有趣的是,火星大气中偶尔会检测到微量甲烷。这种气体在地球上通常与生物活动相关,不过在火星上可能来自地质过程。甲烷分子的寿命很短,它们的持续存在表明火星上存在某种活跃的释放源。洞察号记录到的火星震或许能提供线索——地质活动可能通过裂缝释放出地下储存的气体。

生命迹象:从陨石到土壤样本的探索

ALH84001陨石曾经在1996年掀起轩然大波。这块来自火星的岩石内部发现了类似微生物化石的结构,虽然最终证据不够确凿,但它开启了系统地寻找地外生命的时代。现在回想起来,那次争议其实推动了更严谨的研究方法发展。

现代探测任务采取了更精细的策略。毅力号在杰泽罗陨石坑的工作特别引人注目——这个地点被选中有充分理由,远古时期这里是一个河流三角洲,非常适合保存生命迹象。探测器配备的SHERLOC仪器能够绘制有机物分布图,其精度是前所未有的。

土壤样本的分析带来了更多线索。好奇号在钻探岩石时多次检测到有机分子,包括噻吩、苯等复杂化合物。这些发现本身不能证明生命存在,但它们表明火星具备生命所需的基本化学原料。就像在厨房里找到了所有食材,虽然不能证明已经做好了菜,但至少说明具备烹饪的条件。

最让我着迷的是极端环境微生物的研究。地球上的某些微生物能在类似火星的条件下存活,这扩展了我们对生命耐受边界的认识。或许火星生命采取了我们意想不到的形式,或者隐藏在更深的地下避难所中。每次分析新的数据时,我都感觉我们就像在玩一个巨大的拼图游戏,已经找到了边缘的几块,但中心图案仍然模糊不清。

火星的奥秘远未完全揭开。每个答案都带来新的问题,每次发现都重新定义着探索的方向。也许这正是科学最迷人的地方——不是终结疑问,而是开启更深刻的追问。

小时候读《火星编年史》,总觉得雷·布拉德伯里笔下的火星城市遥不可及。谁能想到几十年后的今天,我们真的在认真讨论如何在那片红色土地上建立家园。从科幻小说到NASA的白皮书,从银幕幻想到SpaceX的星舰原型,这段跨越不仅仅是技术的进步,更是人类认知的根本转变。我们不再满足于做个旁观者,而是开始认真思考如何成为火星的居民。

居住方案:穹顶城市与地下基地

想象一下,站在火星表面,透过穹顶的强化玻璃仰望粉红色的天空。这种场景正在从概念图慢慢变成工程设计图。穹顶城市的设想确实浪漫——利用透明材料构建封闭生态系统,让居民能够直接看到火星景观。但现实往往更青睐实用主义方案,地下基地可能才是更靠谱的起点。

拉瓦管——那些由远古熔岩流形成的巨大地下隧道——提供了天然的辐射防护。火星表面的辐射水平是地球的数百倍,没有全球磁场保护,宇宙射线和太阳耀粒子长驱直入。地下结构能利用数米厚的岩层作为天然屏障,这比从地球运送防护材料经济多了。

我参观过一个模拟火星基地的实验项目,他们建造的半地下式模块让人印象深刻。生活区埋在地下,只留观察窗在地表,既保证了安全又不会让人产生幽闭恐惧。设计师告诉我,这种“半埋式”结构在火星上可能成为标准配置,就像因纽特人的冰屋,既适应当地环境又满足基本需求。

生命支持:水、氧气与食物的循环系统

在火星上,每个水滴都比黄金珍贵。幸运的是,我们已经知道那里不缺水——极地冰盖、地下冰层,甚至土壤中都含有丰富的水分子。问题在于如何提取并循环使用。一套完整的水循环系统需要收集汗水、尿液、甚至呼吸中的水蒸气,经过多层净化后重新变成饮用水。

制氧反而相对简单。火星大气中95%是二氧化碳,通过电解或其他化学过程就能分解出氧气。MOXIE实验已经证明了这种技术的可行性,虽然现在的设备还很小,但放大版本完全能支持人类居住。

食物生产可能是最棘手的环节。完全依赖地球补给不现实,成本太高且风险太大。垂直农业和人工光照种植会成为主流。我在一个封闭生态实验舱里见过他们的生菜种植架——LED灯光精确控制光谱,营养液循环利用,每平方米的产量是传统农业的数十倍。不过光有蔬菜不够,未来的火星菜单可能需要重新设计,昆虫蛋白和实验室培育的肉类或许会成为蛋白质主要来源。

最妙的是这些系统能够相互连接:植物吸收二氧化碳释放氧气,人类消耗氧气呼出二氧化碳;废水经过处理变成灌溉用水,植物蒸腾作用又产生新的水源。这种闭环生态一旦建立,就能大大降低对地球补给的依赖。

心理挑战:在红色星球上建立新家园

技术问题总有解决方案,但人的心理适应可能才是火星移民最大的未知数。想象一下,你知道最近的“邻居”在数亿公里之外,每次通讯都有20分钟的延迟,窗外永远是单调的红色荒漠。这种环境对心理的考验可能比任何技术故障都更严峻。

南极科考站和国际空间站的经验很能说明问题。长期隔离环境下,小组成员之间的关系会变得异常敏感。一个在地球上无足轻重的习惯,在封闭空间里可能演变成严重冲突。火星任务的心理筛选标准可能会比宇航员选拔更严格,不仅要看专业技能,还要评估性格兼容性。

有意思的是,这种极端环境也可能催生新的文化。第一批火星居民会发展出独特的口音、俚语甚至节日传统。他们看待地球的视角也会完全不同——那颗蓝色的星球不再是“世界”,而是“故乡”,是夜空中最亮的星星。这种认知转变会如何影响他们的身份认同,是个非常迷人的问题。

我记得和一位参与火星模拟任务的志愿者聊天,她说最艰难的不是物资匮乏,而是那种无处不在的“人造感”。每口呼吸的空气、每杯喝的水都在提醒你,这个环境的每个细节都依赖精密技术维持。在这种环境下生活,需要一种特殊的精神韧性——既能欣赏科学带来的奇迹,又能接受系统随时可能失效的现实。

火星移民不再是“是否”的问题,而是“何时”和“如何”的问题。我们正在见证人类历史上最激动人心的转折点——从一个单行星物种向多行星物种的演化。这条路充满挑战,但每一步都让我们更接近那个在红色星球上建立新家园的梦想。

站在肯尼迪航天中心的观景台上,看着猎鹰重型火箭拖着橘红色尾焰升空,我突然意识到这不仅仅是火箭发射——这是人类伸向火星的又一只触角。每次技术突破都像在解锁一扇通往红色星球的大门,而我们现在正手握好几把关键钥匙。这些钥匙有些闪闪发光已经准备就绪,有些还带着实验室的温度,但它们共同指向同一个方向:让火星之旅从遥不可及变成触手可及。

推进系统:从化学火箭到核热推进

化学火箭带我们走出了地球摇篮,但要去火星,我们需要更强大的动力。传统的液氧煤油发动机像是短跑选手,爆发力强却不够持久。从地球到火星的旅程需要六个月,这更像是一场马拉松。

核热推进可能改变游戏规则。想象一下,用核反应堆加热液氢,喷出的高温气体提供持续稳定的推力。这种发动机的比冲能达到化学火箭的两倍以上,意味着同样质量的推进剂能产生更多动力。旅行时间可能缩短到四个月左右——这对宇航员的生理和心理都是巨大缓解。

不过核动力这三个字总让人有些紧张。我采访过一位参与研发的工程师,他打了个有趣的比方:“这就像给汽车换了个更高效的引擎,不是造原子弹。”多层防护设计确保即使发生最坏情况,放射性物质也不会泄漏。太空中的核反应堆与地面核电站完全不同,真空环境反而提供了天然隔离。

电推进系统也在悄悄进步。离子发动机喷出幽幽蓝光,推力微弱得如同一张纸落在手掌,但能持续工作数年。它们已经在很多卫星上验证了可靠性,作为火星任务的辅助推进再合适不过。未来的火星飞船很可能采用混合动力——化学火箭负责起飞和着陆,核热推进负责星际转移,电推进负责精细轨道调整。

着陆技术:火星大气稀薄带来的挑战

火星着陆被工程师们称为“恐怖七分钟”。探测器以每小时两万公里的速度冲入火星大气,必须在七分钟内减速到零并安全着陆。地球有浓密大气可以利用降落伞,火星大气只有地球的1%,这让一切变得复杂。

好奇号火星车的“天空起重机”展示了多么精妙的解决方案。在最后降落阶段,一台悬浮的推进平台用缆绳将火星车缓缓放下,完成投放后自行飞走坠毁。这个场景看起来像是科幻电影,但它真实发生了。

下一代着陆技术需要承载更重的载荷——未来载人任务可能需要将数十吨物资送上火星表面。超音速降落伞还在改进,但可能不够。我们可能需要结合多种技术:先利用大气摩擦减速,然后展开巨型降落伞,最后用反推火箭完成软着陆。

有个工程师朋友给我看过他们测试的充气式热盾,折叠时只有行李箱大小,展开后却像一把巨伞。这种可膨胀结构能大幅增加阻力面积,在稀薄大气中特别有效。测试视频里, prototype从高空落下,充气热盾像蘑菇云般展开,下降速度瞬间减缓——那一刻确实让人惊叹人类的创造力。

资源利用:就地取材的生存智慧

从地球运送每公斤物资到火星的成本高达数十万美元,这种经济学迫使我们必须学会“靠山吃山”。火星就地资源利用不只是锦上添花,而是生存必需。

最令人兴奋的是水资源的发现。凤凰号探测器机械臂挖开的沟槽里,那些闪闪发亮的小颗粒不是霜就是冰。火星土壤可能含有2-3%的水分,通过简单加热就能提取。极地冰盖更是巨大的水库,虽然混合着干冰,但提取技术已经在地球极地环境中验证过。

火星土壤本身也是宝藏。富含铁氧化物的红土可以通过化学反应制造氧气,还能作为建筑材料。我参观过一个实验室,他们用模拟火星土壤3D打印出整个建筑构件。过程很简单:将土壤与聚合物混合,通过打印头层层堆积,最后用微波烧结固化。成品强度足够承受火星压力差和微小陨石撞击。

太阳能是火星上最可靠的能源——虽然只有地球的一半强度,但通过高效光伏板和储能系统,完全能满足基地需求。在沙尘暴季节,可能需要备用核电池,就像好奇号上使用的那些。

最巧妙的是这些系统的协同效应。水电解产生氧气和氢气,氢气与大气中的二氧化碳反应又能制造甲烷燃料和更多水。这种闭环系统一旦建立,火星基地就能从“完全依赖补给”变成“半自给自足”。就像早期的美洲殖民者,最初需要母国支持,但很快学会利用当地资源独立生存。

技术突破从来不是单一事件,而是一连串小进步的累积。每次实验成功,每次数据传回,每次模拟验证,都在为我们最终踏上火星铺平道路。这些钥匙正在一把接一把地转动,而那扇门后的红色世界,正等待着我们的到来。

记得小时候躺在草地上看星星,火星只是夜空中一个微红的亮点。谁能想到几十年后,我们已经在认真讨论如何在那里建立家园。这不是科幻小说里的情节,而是正在逐步展开的现实。火星的未来不再是“是否”的问题,而是“何时”与“如何”的问题。我们正在从探索者转变为定居者,这个转变将重新定义人类在宇宙中的位置。

近期目标:建立可持续的前哨基地

未来十年,火星上可能会出现人类第一个常驻前哨基地。这不会是好莱坞电影里那种闪亮的穹顶城市,更像是南极科考站的升级版——功能优先,生存至上。

SpaceX的星舰设计给了我很大启发。那种可重复使用的巨型飞船,每次能运送上百吨物资和数十人。想象第一批定居者抵达时的场景:他们可能住在充气式模块里,这些模块在发射时紧凑折叠,到达后自动展开成两层楼的生活空间。窗户可能很小,但足以让阳光洒进来——火星的阳光带着独特的红色调,我曾在一个模拟舱体验过,那种光线既陌生又迷人。

前哨基地的核心是生命支持系统。水循环装置会将每个人的汗液、尿液甚至呼出的水蒸气回收净化;植物生长舱不仅提供新鲜蔬菜,还帮助再生空气。这些技术在国际空间站已经验证多年,只是需要适应火星环境。

最关键的可能是能源供应。火星上的沙尘暴有时会持续数周,遮天蔽日。这就需要混合能源系统:大面积太阳能电池板配合小型核裂变反应堆。NASA正在开发的Kilopower项目就是这样的小型核电站,一个冰箱大小的装置就能提供足够十个家庭使用的电力。

中期愿景:从科考站到永久定居点

当前哨基地证明人类可以在火星长期生存后,真正的定居点就会开始形成。这个阶段,火星将不再只是科学家的领地,而会迎来工程师、医生、教师,甚至艺术家。

定居点的扩张会遵循一种有趣的模式。就像历史上的边疆城镇,最初所有建筑都集中在核心区域,随着人口增加,新的模块以辐射状向外延伸。连接这些模块的可能是加压走廊,让居民在不同建筑间移动时不需要穿着笨重的宇航服。

我认识一位建筑师正在研究如何利用火星本土材料建造。他们发现将火星土壤与聚合物混合后,可以用3D打印技术制造出强度足够的墙体。这种“火星混凝土”不需要从地球运输水泥,大大降低了建造成本。更妙的是,这些墙壁天然呈现火星土壤的红色,让建筑与环境融为一体。

农业会成为定居点的支柱产业之一。在受控环境下,作物可以摆脱地球季节限制,全年生长。初期可能以高热量、易种植的作物为主,比如土豆和藻类。但随着技术成熟,火星温室里或许会出现番茄、生菜,甚至矮化果树。品尝在火星土壤中生长的食物——这种体验本身就充满象征意义。

人口结构也会逐渐变化。从最初的纯科研人员,到包含各种技能的定居者,最终可能会有孩子在火星出生。这将是人类历史上真正的里程碑:第一个在地球以外诞生的人类。

长远梦想:火星地球化的宏伟蓝图

当我们谈论火星地球化时,时间尺度是以世纪计算的。这不是一代人能完成的事业,而是需要全人类持续投入的长期项目。

改变火星气候的关键在于增厚大气层和提高温度。一个大胆的想法是在火星极地投放含氟化合物——这些强效温室气体可以捕获更多太阳能,开始缓慢升温过程。随着温度升高,冻结在极地冰盖中的二氧化碳会释放出来,进一步增厚大气层。大气变厚又会带来连锁反应:表面压力增加,液态水可能重新出现在某些区域。

这个过程需要精确控制。升温太快可能导致不可预测的气候变化,太慢则失去意义。可能需要在整个火星轨道部署反射镜,精确调节不同区域接收的阳光量。这些太空镜本身也是工程奇迹,面积达数平方公里,却薄如蝉翼。

引入生命是更复杂的步骤。最初可能从最顽强的地衣和微生物开始,它们能够适应极端环境并改变土壤成分。随着条件改善,逐步引入更复杂的植物。每个物种的引入都需要慎重考虑,避免破坏脆弱的火星生态平衡。

地球化的最终目标是让火星表面能够支持人类自由活动——不需要宇航服,只需要简单的呼吸装置,甚至有一天连这个都不需要。这听起来像天方夜谭,但回顾人类历史,许多曾经的“不可能”都变成了现实。

站在这个时间点展望火星未来,我们看到的不仅是技术挑战,更是人类精神的延伸。火星不会成为第二个地球——它将成为第一个火星,有着自己独特的环境、文化和身份。红色星球上的星辰大海,正等待着我们扬帆启航。